Por Guillermo Soriano

Hay libros que miran el pasado con nostalgia. Estrellas muertas hace exactamente lo contrario: lo observa con incomodidad. En lugar de reconstruir los años noventa como una fiesta democrática recién inaugurada, Álvaro Bisama los muestra como un tiempo raro, lleno de silencios, donde la promesa de futuro convivía con una sensación persistente de vacío.

La novela avanza como una conversación entre amigos —o casi amigos— que recuerdan a Javiera, una figura difusa que parece concentrar una época entera. Lo importante no es tanto quién fue realmente ella, sino lo que representa: la juventud que creció justo después de la dictadura, cuando todo debía cambiar, pero en la práctica casi nada cambiaba de verdad. Hay democracia, hay universidad, hay carretes, hay discursos políticos, pero el país todavía está lleno de fantasmas.

Bisama entiende algo clave de los noventa chilenos: no fueron heroicos ni épicos. Fueron grises. Y se retrata a través de Valparaíso, una ciudad que se percibe oscura y violenta en una década de transición más emocional que histórica, donde la memoria reciente era demasiado incómoda para hablarla en voz alta, pero demasiado presente para ignorarla. Los personajes no discuten la dictadura directamente; la bordean. La rodean con anécdotas, rumores, versiones contradictorias. Como suele ocurrir en Chile, la historia aparece filtrada por conversaciones de sobremesa.

En ese sentido, la novela no narra hechos: reconstruye percepciones. Cada testimonio sobre Javiera cambia un poco la historia, como si la verdad estuviera siempre a punto de aparecer pero nunca terminara de fijarse. Así funcionan también los recuerdos de la transición: todos la vivimos, pero nadie la vivió igual. La memoria colectiva queda hecha de relatos incompletos.

El ambiente universitario —asambleas, militancias débiles, lecturas políticas que ya no convencen del todo— captura bien el desconcierto generacional. No es la épica estudiantil de los 80 ni la apatía total de los 2000: es una zona intermedia donde aún se cree en algo, pero sin mucha fe. Hay ideologías heredadas, pero gastadas. Hay rabia, pero cansada. Y sobre todo, hay una sensación de que la historia importante ocurrió antes.

Por eso Estrellas muertas funciona mejor como retrato de clima que como relato de trama. Lo que queda después de leerla no es el destino de Javiera, sino la atmósfera: un país que empieza a consumir, a modernizarse, a mirar hacia afuera, mientras por debajo circula una melancolía difícil de nombrar. La modernidad llega, pero llega sin épica.

Bisama escribe sin adornos innecesarios. Su prosa parece avanzar con distancia, casi documental, pero en esa frialdad aparece la emoción. No hay golpes dramáticos: hay acumulación de pequeñas incomodidades. Y al final uno entiende que el libro habla menos de una persona que de una generación que no tuvo relato propio, porque heredó el relato de otros.

Tal vez por eso el título es tan preciso. Las estrellas ya ocurrieron antes; lo que queda son sus restos. Los noventa en Chile fueron un poco eso: la luz tardía de una explosión previa. La novela simplemente se queda mirando cómo se apaga.

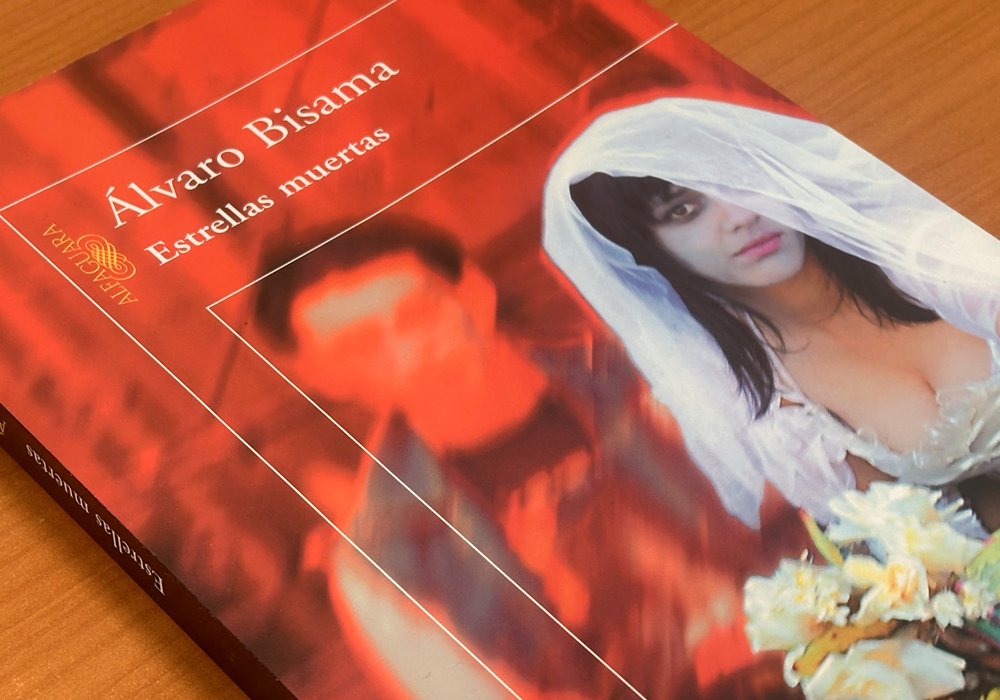

Libro: Estrellas Muertas

Autor: Álvaro Bisama

Año publicación: 2010

Editorial: Alfaguara