Por Guillermo Soriano

Hay algo inquietante en leer un libro firmado por otro Soriano, más aún si también fue periodista. Como si un primo lejano, que nunca conocí, se hubiese adelantado varias décadas para dejarme una novela que mezcla el periodismo, la literatura y el delirio con una soltura que me hace dudar si fui yo el que llegó tarde, o si él simplemente se robó todos los trucos familiares antes de que el resto pudiera heredar algo.

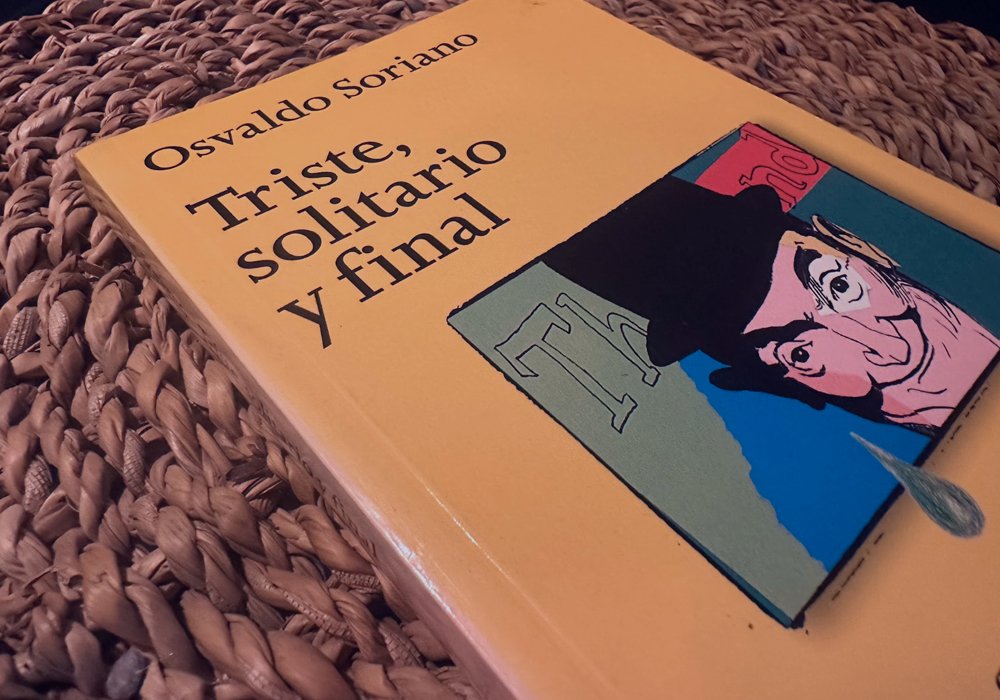

Triste, solitario y final no es solo una novela. Es un gesto descarado de Osvaldo Soriano: el tipo agarra a Philip Marlowe —el detective creado por el escritor estadounidense Raymond Chandler— y lo mete en el Buenos Aires setentero, decadente y tanguero, como quien lanza un gato inglés a pelear en una villa porteña. Y, como era de esperarse, Marlowe termina golpeado, confundido y, por supuesto, triste, solitario y con un final no precisamente feliz.

El verdadero truco está en cómo Osvaldo se mete a sí mismo como personaje. ¿Ególatra? Quizás. ¿Divertido? Definitivamente. Ambos —el joven periodista argentino y el detective— se lanzan a investigar la decadencia de Stan Laurel, el famoso actor del dúo «El Gordo y el Flaco», quien vive olvidado en Los Ángeles. Como periodista, nunca he considerado meterme de lleno en mi propia historia, y mucho menos acompañar a un detective gringo en busca de una actriz olvidada. Pero Soriano (el otro) lo hace sin pudor, con una autocompasión disfrazada de ironía, y con un humor que se mueve entre el absurdo y la melancolía como si estuviera bailando un tango borracho a las tres de la mañana.

La novela es también una sátira de ese mundo que muchos periodistas conocemos bien: el de las falsas glorias, los ídolos caídos, los tipos que alguna vez fueron alguien y ahora no pueden ni pagar la cuenta del bar. Es una ciudad infestada de fantasmas mediáticos y políticos, y Osvaldo, con una ironía que huele a tinta y a café frío de redacción, nos pasea por ella como si quisiera demostrarnos que, en el fondo, todo reportero es un detective fracasado.

¿Es la novela perfecta? Para nada. Tiene momentos en que parece que ni el autor sabía a dónde iba. Pero como buen cronista, se las arregla para hacernos disfrutar del camino, aunque esté lleno de baches, humo de cigarro y personajes que parecen salidos de una pesadilla peronista con narrador yanqui.

Triste, solitario y final es una obra rara, entrañable, medio desequilibrada —como un periodista que escribe ficción sin dejar de pensar en la próxima nota. Una advertencia: si otro Soriano vuelve a escribir una novela así de inclasificable, que por favor me avise. Así me adelanto yo esta vez.