Por Carla Araneda Condeza

Este 16 y 17 de diciembre tuvo lugar la primera versión de la Feria del Libro en Cañete, organizada por el Centro Cultural y Deportivo Juvenil, Margarita Cereceda, dueña de la librería Osito Menor, y Carla Araneda Condeza, escritora e investigadora.

En esta edición del evento se contó con la participación de escritores de la comuna de Cañete, así como escritores de la región del Bío-Bío y Araucanía. Ofreciendo a sus asistentes una diversidad en cuanto a literatura desde poesía, narrativa corta e investigación. Se contó con la presencia de diversos números artísticos dando una perspectiva cultural al evento. Sumado a ello hubo juegos de mesa, té y café gratis para todos los asistentes y participantes, trueque de libros, venta de libros y más.

Entre los exponentes por el lado artístico, se encuentra Óscar Lepicheo, Violista; Laura Calcumil Flores, cantante; Marcela Araneda Figueroa, profesora de yoga; y Loreto Gonzáles, cuenta cuentos.

El día sábado 16 de diciembre, se realizó en el marco de las actividades, la entrevista al escritor PhD Henry Estrada Beltrán, docente e ingeniero Civil industrial. Cuenta con una trayectoria como escritor marcada por reconocimientos y participación en diferentes concursos de literatura como Biobío en 100 Palabras, Nanocuentos de editorial Anokanay, Cuentos y Caligramas del programa Bibliometro, Fuego de letras. Autor de 10 libros que han innovado en la narrativa corta. Entre sus obras destacan “Historias que no son historias”, “Descuentos”, “Cuentos y anticuentos”, “Intrépidos navegantes”, “La ciudad de los dones”.

También participó en la feria el director de la editorial Tortuga Samurai de Temuco, Romero Mora-Caimanque Aguirre, quien presentó el trabajo de la editorial, así como su trayectoria como escritor. Editorial Tortuga Samurái es una editorial independiente fuertemente comprometida con mostrar el trabajo de las nuevas voces de la literatura nacional, con el compromiso de presentar un trabajo impecable, de calidad y accesible al lector, en el que se deja ver un amplio catálogo con poesía chilena en el español y mapudungun. Además, la Editorial tuvo un stand en la feria en la jornada del día sábado para que los asistentes pudieran conocer más de cerca su trabajo.

El escritor Vinnicius Nolasco se hizo parte y comentó su trayectoria, presentó su primer libro Hecho de cenizas, poemario bilingüe, en español y portugués. Fue una presentación completa sobre su formación, intereses y trabajos actuales del escritor y poeta, así como proyectos en los que actualmente se encuentra trabajando. Fue parte de las actividades con su stand de escritor en ambas jornadas de la feria.

El escritor Carlos Figueroa Parada, autor de Pillanes, hizo una completa presentación sobre su trayectoria, su poesía y sorprendiendo a la audiencia con un cierre musical con la armónica. En seguida realizó la actividad “Poesía al instante”, en la que los asistentes le daban una palabra o tema y el escritor creaba un poema al instante en una máquina de escribir, obsequiando un poema a quien se atrevía a vivir esta maravillosa experiencia, en la que el poeta permitía ver su proceso creativo, lo que encantó a muchos asistentes.

Además, Carlos Figueroa es dueño de la librería Libracos Temuco, la que estuvo los dos días en la Feria del libro.

Se contó con la presentación del libro Mitología mapuche el arte de narrar, del escritor Eugenio Salas Olave, quien es artista visual e investigador de pueblos indígenas. Desde 1990 realiza una serie de obras murales que tienen por temática las batallas, ritos tradicionales y relatos míticos. Entre ellos se puede mencionar: “Los grandes espíritus del Wenu mapu”, “La batalla de Tucapel”. Obras con reconocimiento internacional. En paralelo ha trabajado en diversas obras escultóricas como “Conjunto escultórico mapuche”, “Sitio Escultórico Ceremonial Lavkenche”, “Parque de esculturas mapuches”, “Esculturas patrimoniales”, “Pareja de Chamamüll”.

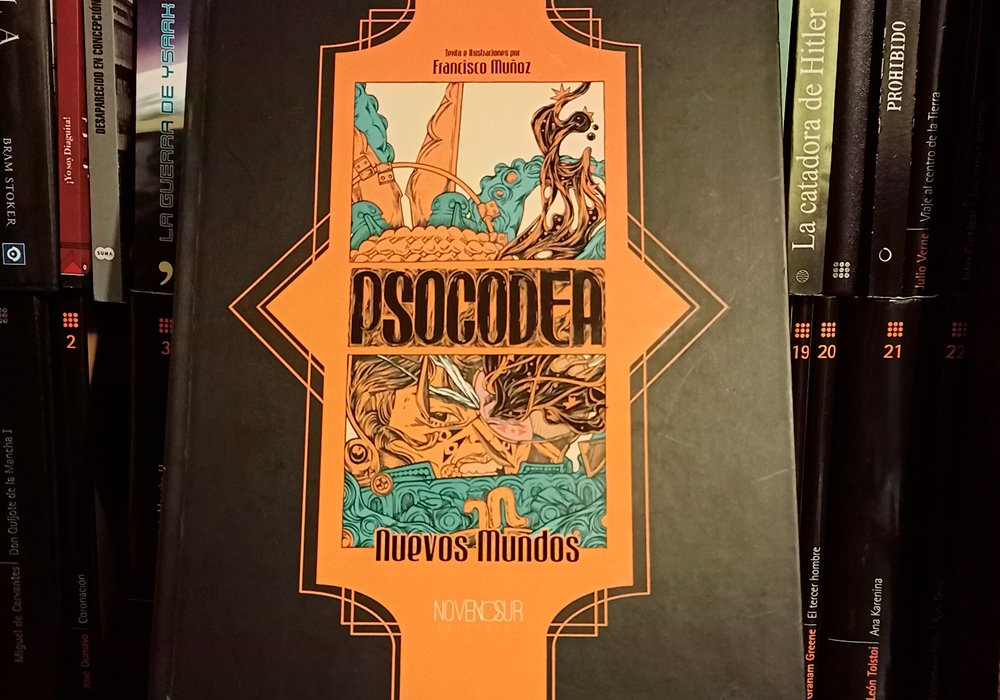

Esta feria tuvo además la presentación de un escritor y mangaka local, Mush, quien expuso una charla sobre su manga Noire, un manga que se encuentra ambientado en Cañete, el que sorprendió de grata forma a los asistentes. Noire se publicó por primera vez en formato físico en 2023 y este 2024 se esperan los siguientes volúmenes del manga, el que ya está escrito y disponible en formato digital hasta el cuarto capítulo. Mush además, es dueño de la tienda Mushimawari, la que fue parte de la instancia.

La feria del libro fue un verdadero espacio de encuentro entre escritores y lectores, entre lectores, y entre escritores, sumado al trabajo de todos los emprendedores que fueron parte de la iniciativa: Tostaduria Landeros, Portal de Atenea, Dracotienda, Osito Menor, Mushimawari, Nonos Pizzas, y Tiendita Mint

Se agradece el trabajo fotográfico de Carlos Catril Bahamondes y Javiera Araneda Condeza.